La nuova scuola e la rivoluzione dell’intelligenza artificiale

L’educazione alla libertà e al pensiero nell'era del dominio della mediarchia

di Francesco Pungitore*

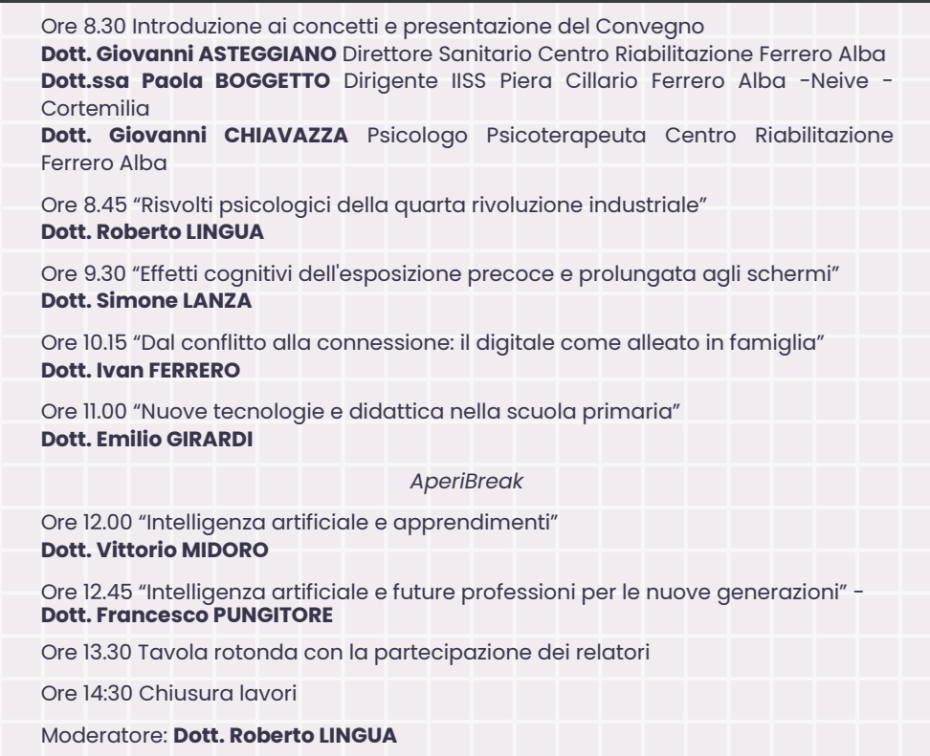

Ho partecipato come relatore al convegno “Mente, media e relazioni familiari nell’era digitale”, svoltosi ad Alba (Cuneo) il 25 ottobre 2025. Un evento di straordinaria qualità scientifica e culturale. Raccolgo in questo scritto i frutti personali di quella giornata che ha offerto spunti di riflessione profondi e prospettive diverse sul ruolo della scuola, della mente e delle tecnologie nel nostro tempo.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Centro Riabilitazione “Ferrero” di Alba, promotore e organizzatore principale del convegno, per la cura e la visione con cui ha saputo riunire voci qualificate e sensibilità differenti attorno a un tema tanto complesso quanto urgente. Un ringraziamento particolare anche all’IIS Cillario Ferrero e ai colleghi relatori che hanno condiviso con me una giornata di autentico pensiero collettivo.

È stato un incontro che ha confermato, al di là delle analisi e dei dati, una verità semplice ma decisiva: la scuola è oggi il primo laboratorio in cui si manifesta l’impatto profondo dell’ecosistema digitale sulla crescita umana.

Da un lato, l’esposizione precoce agli schermi riduce gli stimoli sensoriali, relazionali e simbolici che nutrono lo sviluppo cognitivo ed emotivo; dall’altro, non possiamo ignorare che nell’età adolescenziale la dimensione digitale è ormai parte integrante della costruzione identitaria e delle competenze necessarie per abitare il mondo.

È su questo equilibrio — tra protezione e apertura, tra lentezza e accelerazione, tra l’intelligenza naturale e quella artificiale — che si gioca oggi la sfida educativa più grande: insegnare a essere umani nell’era delle macchine pensanti.

L’età degli schermi e la crisi dello sviluppo naturale

Viviamo in un tempo in cui il primo contatto con uno schermo avviene

spesso prima del linguaggio, prima del pensiero simbolico, prima del gioco libero.

I bambini di oggi nascono in un ecosistema visivo costante, dove la luce degli schermi sostituisce quella del giorno e l’interazione digitale prende il posto del corpo e dello sguardo. È un

cambiamento profondo, che agisce non solo sulle abitudini, ma sulla stessa architettura della mente.

L’infanzia, in tutte le grandi teorie psicologiche e pedagogiche, è

stata definita come il tempo della scoperta e della meraviglia. Giocare, annoiarsi, aspettare: sono esperienze apparentemente semplici, ma in realtà fondamentali per la formazione dell’immaginazione

e dell’autonomia. Il gioco simbolico, come insegnano Piaget e Vygotskij, è il primo laboratorio della mente creativa: mette in moto la capacità di rappresentare, di sostituire, di inventare. La noia,

poi, è la soglia della curiosità: uno spazio mentale vuoto che permette alla mente di creare. L’attesa, infine, educa al tempo: a riconoscere la differenza tra desiderio e soddisfazione, tra impulso

e decisione.

Ecco perché la precocità digitale – cioè l’esposizione prematura a tablet e smartphone – non è un fenomeno neutro: riduce il margine di queste esperienze fondative, accorciando la

distanza tra stimolo e risposta, tra bisogno e appagamento.

Diversi studi neuroscientifici hanno documentato come l’uso eccessivo

di dispositivi digitali in età precoce possa influire sui processi attentivi e sulla maturazione delle aree corticali deputate all’autoregolazione e all’empatia. La mente infantile, per crescere, ha

bisogno di tridimensionalità: di toccare, annusare, esplorare, sporcarsi.

Quando il mondo viene filtrato da un display, la percezione si appiattisce, il corpo si ritira, l’esperienza diventa passiva. Il risultato è una crescita depotenziata, una mente che

osserva senza comprendere, che reagisce senza elaborare, che scorre senza sostare.

In questo scenario prende forma quella che potremmo definire

“infanzia algoritmica”: una fase evolutiva sempre più mediata da suggerimenti automatici, contenuti predittivi e interazioni simulate. I bambini imparano a scrollare prima

ancora di imparare a leggere, e l’algoritmo diventa il primo educatore, il primo mediatore simbolico tra sé e il mondo. Il rischio non è solo cognitivo, ma antropologico: una generazione che impara

più a consumare che a comprendere, più a ricevere che a costruire.

Educare al contatto, oggi, significa restituire ai bambini la possibilità di un’esperienza diretta, concreta, multisensoriale. Significa difendere la lentezza, la profondità, la capacità di

attenzione prolungata.

Per queste ragioni, è necessario ripensare il modello educativo della

scuola dell’infanzia e della primaria come spazio a bassa tecnologia, dove l’apprendimento non si riduca a competenza digitale, ma diventi esperienza viva. Un ritorno, in senso

contemporaneo, ai principi di Maria Montessori, che vedeva nel movimento, nella manipolazione e nell’autonomia la chiave dello sviluppo mentale; a Rudolf Steiner,

che fondava l’apprendimento sul ritmo naturale, sull’arte e sull’immaginazione; a John Dewey, che concepiva la scuola come comunità di esperienza e di azione. Non si tratta di

rifiutare la tecnologia, ma di ricollocarla nel tempo giusto: non prima che la mente si formi, ma dopo, quando l’adolescente è pronto a governarla, a comprenderne i meccanismi, a

interrogarla criticamente.

Solo così potremo evitare che l’educazione diventi un addestramento digitale e restituire all’infanzia la sua funzione originaria: quella di preparare l’uomo a pensare, e non soltanto a

cliccare.

La nuova scuola in due stagioni: dall’immaginazione alla competenza

La scuola che immaginiamo per il futuro non può più essere un

organismo uniforme, lineare, uguale per tutte le età. Deve piuttosto articolarsi in due stagioni educative complementari, due tempi dell’apprendimento che rispondano a bisogni

cognitivi diversi e successivi: la scuola della mente che sogna e la scuola della mente che costruisce.

Solo accettando questa distinzione potremo evitare il rischio di formare studenti iperconnessi ma poveri di pensiero, oppure, al contrario, idealisti disarmati di fronte al mondo

reale.

Nella prima stagione – quella dell’infanzia e della primaria – il

compito della scuola non è insegnare a usare strumenti, ma insegnare a pensare senza strumenti.

È la fase in cui si sviluppa l’intelligenza naturale, quella che precede ogni competenza tecnica: la capacità di immaginare, di creare connessioni mentali, di provare empatia e meraviglia.

In questa fase, la tecnologia deve rimanere un orizzonte lontano, quasi simbolico, mai invasivo. Il bambino ha bisogno di toccare, disegnare, costruire, sperimentare con le mani e con i sensi.

Ha bisogno di ascoltare storie, non di scorrerle; di guardare negli occhi, non nello schermo. È in questo spazio di corporeità e lentezza che si formano i prerequisiti cognitivi dell’intelligenza

futura, inclusa quella artificiale.

Lo sviluppo dell’intelligenza naturale, come dimostrano gli studi di

Gardner e Bruner, è la condizione di base per ogni forma successiva di pensiero simbolico e astratto.

Non c’è IA possibile senza intelligenza umana matura. E la scuola deve garantire, prima di tutto, questo diritto allo sviluppo integrale: mente, corpo, emozioni,

immaginazione.

La seconda stagione – quella della scuola secondaria – rappresenta invece il tempo dell’integrazione tra sapere e fare, tra teoria e prassi, tra pensiero e progettazione. Qui, l’intelligenza artificiale può finalmente entrare in aula, ma non come gadget o scorciatoia, bensì come strumento epistemico: un mezzo per comprendere la complessità, per simulare, per creare, per verificare ipotesi. È il tempo dei laboratori, dei compiti di realtà, della ricerca applicata. Gli studenti devono poter esplorare l’IA come partner cognitivo, come lente attraverso cui leggere il mondo del lavoro e dei linguaggi contemporanei. Un adolescente che sa utilizzare l’intelligenza artificiale in modo consapevole è già un cittadino digitale capace di adattarsi ai nuovi scenari produttivi, culturali e sociali.

In questa prospettiva, il docente non è più un tecnico che insegna a

usare uno strumento, ma una guida epistemica: colui che aiuta a interrogare la tecnologia, a comprenderne i limiti, a collocarla all’interno di un quadro etico e culturale.

È un maestro che non trasmette risposte, ma forma la qualità delle domande.

Serve dunque una scuola “a doppio respiro”: umanesimo e tecnologia, manualità e algoritmo, corpo e codice. Due dimensioni che non si escludono, ma si alimentano a vicenda. Perché l’intelligenza artificiale, lungi dall’essere un nemico, può diventare una pedagogia del reale: un ponte tra il pensiero e l’azione, tra l’aula e il mondo, tra la conoscenza e la professione. L’IA, se guidata da una visione educativa, può restituire al sapere quella concretezza che la scuola contemporanea spesso ha smarrito: far sì che ciò che si impara abbia una forma, un senso, un impatto. In fondo, l’obiettivo non è mai solo preparare al lavoro, ma formare menti capaci di abitare il mondo con consapevolezza, responsabilità e immaginazione.

Mediarchia e nuova rivoluzione industriale

L’intelligenza artificiale non è solo un progresso tecnologico, ma una nuova struttura produttiva globale. Dopo la rivoluzione industriale che ha trasformato il lavoro manuale e quella digitale che ha ridefinito il lavoro cognitivo, stiamo assistendo a una terza rivoluzione: quella algoritmica, in cui la mente umana si intreccia con la mente delle macchine, e i dati diventano la nuova materia prima del potere economico.

Un tempo il valore era generato dalla fabbrica, dalla produzione materiale. Oggi, il valore nasce dalle piattaforme digitali, luoghi immateriali in cui l’attenzione, le interazioni e i comportamenti umani vengono tradotti in informazione, accumulati e trasformati in profitto. La catena di montaggio non produce più oggetti, ma flussi di dati; non organizza braccia, ma algoritmi che apprendono. Il lavoratore non è più un produttore nel senso classico, ma un fornitore inconsapevole di contenuti e tracce — ogni clic, ogni ricerca, ogni foto condivisa è un frammento di valore economico ceduto gratuitamente. Il capitalismo contemporaneo si fonda dunque su una nuova forma di estrazione: non di risorse naturali, ma di risorse cognitive.

In questo scenario si inserisce la condizione che ho definito mediarchia: un sistema ibrido in cui convivono due forze opposte. Da un lato, l’anarchia dei contenuti – un flusso continuo, caotico, spesso artificiale, che disgrega l’attenzione collettiva e rende indistinguibile il vero dal falso; dall’altro, il dominio dei controllori, ovvero di coloro che detengono l’infrastruttura tecnologica, i modelli di intelligenza artificiale, i dati e gli algoritmi di profilazione. È la contraddizione più potente della contemporaneità: mentre tutto sembra libero, tutto è in realtà controllato. La libertà dell’utente è una libertà apparente, condizionata da sistemi predittivi che orientano le scelte prima ancora che siano consapevoli.

Il potere, oggi, non risiede più nei confini geografici ma nei

data center globali.

Microsoft, Google, Alibaba, Anthropic e pochi altri attori transnazionali gestiscono infrastrutture di calcolo che superano per potenza energetica interi Stati. Ogni giorno miliardi di transazioni,

conversazioni, immagini e testi vengono filtrati e rielaborati da reti neurali che apprendono dal comportamento umano. Il risultato è una concentrazione di potere senza precedenti: una

oligarchia cognitiva capace di influenzare mercati, opinioni e perfino le emozioni collettive. Non è un caso che l’intelligenza artificiale sia ormai terreno di competizione

geopolitica: gli Stati Uniti con i progetti “Stargate” e “Frontier”, la Cina con i suoi investimenti di Stato su QwenLM e Baidu, l’Unione Europea con l’iniziativa “AI First” e l’AI Act come tentativo

di regolazione. La posta in gioco è la sovranità sull’intelligenza stessa.

Chi produce valore, dunque, nel mondo digitale? Non più solo chi

programma, ma chi alimenta gli algoritmi: gli utenti, i creatori di contenuti, i lavoratori invisibili che etichettano immagini o correggono errori linguistici nei modelli. Il lavoro

umano si è frammentato in micro-task distribuiti globalmente, una sorta di proletariato cognitivo che sostiene l’illusione della piena automazione. L’algoritmo lavora, ma lavora

perché miliardi di esseri umani lo nutrono continuamente di dati. È una nuova forma di dipendenza economica e cognitiva: l’uomo serve alla macchina per continuare a imparare.

E mentre l’automazione avanza, si riduce il valore della creatività non standardizzata, sostituita da contenuti sintetici che imitano il pensiero ma non lo generano.

Marx aveva individuato nei mezzi di produzione la chiave del dominio

economico.

Oggi i mezzi della mente – algoritmi, dati, reti, capacità di calcolo – costituiscono i nuovi strumenti di potere. Chi li controlla, controlla la realtà percepita.

Nasce così una nuova élite tecnologica e cognitiva, una classe ristretta di individui e imprese che determinano i linguaggi, i flussi informativi e i modelli sociali.

Al polo opposto, si profila una massa sempre più ampia di utenti delegati, che interagiscono con l’intelligenza artificiale senza comprenderla, affidandole progressivamente parti

della propria autonomia intellettuale. In questo squilibrio si gioca la grande questione del nostro tempo: come redistribuire il potere cognitivo in una società in cui il sapere è

diventato la prima forma di capitale.

Struttura e sovrastruttura nell’epoca dell’algoritmo

Ogni rivoluzione tecnologica ridefinisce il rapporto tra struttura e sovrastruttura, tra base economica e costruzione simbolica del mondo. L’intelligenza artificiale, in questo senso, non è semplicemente un nuovo strumento, ma una forma di produzione totale, capace di intervenire contemporaneamente sulla materia, sul linguaggio e sull’immaginario. Come in ogni fase storica di passaggio, il punto cruciale non è solo cosa cambia, ma chi controlla il cambiamento.

La struttura produttiva dell’epoca dell’algoritmo non si fonda più

sulla terra o sul capitale industriale, ma su tre risorse fondamentali: dati, energia e conoscenza.

I dati rappresentano la nuova materia prima, estratta incessantemente dall’attività umana; l’energia fornisce la forza motrice per addestrare e mantenere i modelli; la conoscenza – accumulata e

organizzata dalle reti neurali – diventa la vera ricchezza immateriale.

Chi possiede questi tre elementi detiene il potere economico e politico del futuro.

L’intelligenza artificiale è, in questo senso, una struttura di produzione cognitiva, che trasforma ogni azione umana in input e ogni pensiero in risorsa

computabile.

Se nel capitalismo industriale i mezzi di produzione erano macchine e

fabbriche, oggi sono piattaforme digitali, modelli linguistici e sistemi di raccomandazione.

Essi producono non solo merci, ma significati; non solo valore economico, ma valore simbolico.

YouTube, TikTok, ChatGPT, Gemini o Copilot non vendono beni tangibili: modellano la realtà, filtrando ciò che è visibile, pensabile, desiderabile. Si afferma così un capitalismo del

senso, dove il controllo dell’informazione coincide con il controllo dell’immaginazione. Le piattaforme sono, a tutti gli effetti, i nuovi mezzi di produzione della coscienza

collettiva, le fabbriche invisibili dove si decide cosa è vero, cosa è utile, cosa è bello.

Nella logica marxiana, la sovrastruttura è l’insieme delle idee, delle

istituzioni e delle rappresentazioni che giustificano e consolidano la struttura produttiva.

Oggi, la sovrastruttura algoritmica opera in modo ancora più profondo: non impone un’ideologia dall’alto, ma la costruisce dal basso, attraverso i flussi personalizzati di

contenuti.

L’IA modella i linguaggi, indirizza i desideri, definisce le identità. Ogni interazione diventa rinforzo, ogni scelta individuale alimenta un ordine simbolico collettivo, invisibile ma potentissimo.

La cultura stessa si trasforma in un sistema autoadattivo che apprende dai comportamenti e li riconsegna amplificati, creando una sorta di circolo di retroazione cognitiva che riduce

lo spazio della libertà e della critica.

È la nuova ideologia del tempo presente: una sovrastruttura automatizzata, che non ha bisogno di imporre il consenso perché lo prevede.

Nel cuore di questo nuovo sistema emergono forme inedite di stratificazione sociale, che si definiscono non più sul possesso dei beni, ma sull’accesso al sapere e alla comprensione dei meccanismi tecnologici.

- Gli operatori cognitivi: programmatori, designer, data scientist, analisti di sistema. Sono gli artigiani del codice e i tecnici dell’intelligenza. Costituiscono la manodopera qualificata della nuova economia, ma restano, in fondo, lavoratori subordinati a piattaforme e capitali immateriali che non controllano.

- I lavoratori delegati: la grande massa di utenti e professionisti che utilizzano l’IA per aumentare la produttività, ma senza comprenderne la logica interna. Delegano alla macchina funzioni cognitive, creative e decisionali. Sono i nuovi “impiegati cognitivi” della rivoluzione digitale.

- I nuovi esclusi: coloro che restano ai margini della mediarchia, privi di competenze, connessi ma non alfabetizzati, digitalmente presenti ma culturalmente invisibili. Sono gli analfabeti del futuro, vittime di una nuova povertà epistemica.

Forse non più nei termini classici, ma la logica di fondo

persiste.

Da un lato, una élite algoritmica, la borghesia digitale che possiede i mezzi della mente – data center, modelli linguistici, infrastrutture di rete – e che definisce l’architettura

stessa del reale. Dall’altro, un neoproletariato cognitivo, massa di utenti inconsapevoli che forniscono gratuitamente lavoro mentale e dati, alimentando la macchina del capitale

informazionale. Il conflitto non è più tra chi possiede la fabbrica e chi vi lavora, ma tra chi interpreta l’intelligenza artificiale e chi la subisce.

La vera frontiera della disuguaglianza è epistemica: la distanza tra chi comprende i processi cognitivi della tecnologia e chi ne diventa semplicemente funzione.

Tuttavia, ridurre l’epoca dell’algoritmo a una replica della

dialettica marxiana sarebbe un errore di prospettiva. Marx ha colto con lucidità che ogni rivoluzione tecnologica genera una nuova forma di alienazione; oggi, però, l’alienazione non riguarda solo il

lavoro, ma la coscienza stessa. Per questo è necessario un nuovo umanesimo critico, capace di riconoscere nella tecnologia non solo una minaccia, ma una possibilità

di rinnovamento.

Un umanesimo che sappia coniugare etica, filosofia e pedagogia per restituire all’uomo il governo della propria intelligenza.L’obiettivo non è abolire la macchina, ma riconciliare

l’intelligenza naturale e quella artificiale in un equilibrio che preservi la libertà del pensiero. La rivoluzione dell’IA, se guidata da coscienza e responsabilità, può diventare il

laboratorio di una nuova civiltà della mente, dove la conoscenza non sia dominio ma comunione, non sfruttamento ma comprensione reciproca.

Epilogo – Educare al pensiero nell’età della macchina

Alla fine di questo percorso, l’interrogativo più urgente non riguarda più la tecnologia, ma l’uomo che la abita. L’intelligenza artificiale, con la sua potenza combinatoria, ci obbliga a ripensare la nostra stessa idea di pensiero. Ma se tutto diventa calcolo, cosa resta della mente?

Resta l’unico spazio che nessuna macchina può replicare: la coscienza riflessiva, quella che non produce solo risposte, ma domande; non elabora solo dati, ma significati. La scuola, oggi più che mai, deve tornare ad essere spazio politico e antropologico, cioè il luogo in cui si forma l’uomo come essere pensante e libero, capace di giudicare, discernere, scegliere. In un mondo che tende alla semplificazione algoritmica, dove l’informazione sostituisce la conoscenza e la velocità si scambia per intelligenza, educare diventa un atto di resistenza. Resistere non contro la tecnologia, ma contro l’appiattimento del pensiero; contro l’illusione che tutto ciò che è veloce sia anche vero.

Riformulare l’intelligenza significa allora restituirle il suo valore originario: la libertà. Pensare è ancora, e deve restare, un atto umano. Ogni volta che la scuola permette a un ragazzo di ragionare autonomamente, di porsi una domanda autentica, di dubitare, di creare, essa compie il gesto politico più alto della contemporaneità: insegnare a non delegare la propria coscienza.

L’intelligenza artificiale può assisterci, stimolarci, amplificarci —

ma non può sostituire la parte più fragile e più vera dell’intelligenza umana: la capacità di dare senso.

In un futuro dominato da macchine che apprendono, la scuola dovrà difendere il diritto a pensare lentamente, a comprendere profondamente, a sentire sinceramente.

Solo così potrà continuare a essere il luogo dove l’uomo impara a essere libero, e dove la mente, anche nell’età della macchina, resta il primo e ultimo territorio della

democrazia.

Desidero concludere rinnovando i miei più sinceri ringraziamenti agli organizzatori del convegno “Mente, media e relazioni familiari nell’era digitale” per la qualità scientifica e l’attenzione culturale con cui ha saputo costruire un’occasione di confronto autentico. Un grazie sentito anche ai relatori e ai colleghi che, con le loro competenze e sensibilità, hanno contribuito ad accendere riflessioni preziose e a proiettare la scuola dentro le sfide del nostro tempo. Da questo dialogo nasce la consapevolezza che educare, oggi, significa soprattutto pensare insieme il futuro — con coraggio, responsabilità e intelligenza condivisa.

*docente di Psicologia, Scienze Umane, Tecniche di Comunicazione, Filosofia e Storia. Direttore Tecnico dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale